Vor kurzem wurde ein großartiger Erfolg der Planetensuchmissionen bekannt: Ein Planet, der Jupiter in unserem Sonnensystem entspricht, wurde entdeckt. Im Rahmen des Cosmic Vision 2020-Programms der ESA werden drei weitere Sonden mit dem Ziel gestartet, noch mehr Planeten zu finden. Womöglich sogar welche mit (intelligentem) Leben.

Autor: Dominik Mayer

(Grafik: ESA)

Neben dieser Suche wird Eddington (geplanter Start: 2008) die Aufgabe haben, auf nahen Sternen Beben zu erkennen um Auskunft über deren Innenleben zu geben.

Gaia wird spätestens 2012 starten und genaue Daten über Position und Helligkeit der nächsten Milliarde Sterne liefern. Planeten werden durch die Transitmethode oder ein Schwanken des Sterns (unter Einfluss der Gravitation seines Planeten) entdeckt.

Mitte des nächsten Jahrzehnts wird Darwin, ein Verband von acht kleineren Sonden, starten. Diese werden ihre Instrumente im Formationsflug koppeln und so das Licht erdähnlicher Planeten anderer Sterne analysieren. Durch die Analyse dieses Lichts können Forscher die Elemente in der Atmosphäre des Planeten nach lebensnotwendigen Faktoren untersuchen.

(Foto: ESA)

Didier Queloz ist einer der weltweit erfolgreichsten Planetenjäger. Seine Kollegen vom Observatoire de Genève in der Schweiz und er haben den „zweiten Jupiter“ entdeckt. Er ist Mitglied der wissenschaftlichen Beratergruppe für die Darwin-Mission. Folgendes Interview führten Mitarbeiter der ESA bei der Vorstellung seiner neuesten Arbeit am niederländischen European Space Research and Technology Centre (ESTEC):

Welche neuen Entdeckungen haben Sie gemacht?

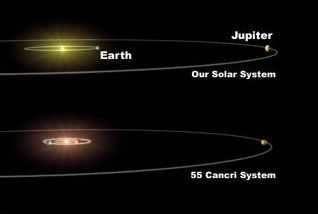

Wir haben 12 neue Planeten gefunden. Unter ihnen ein neues multiples System und, am aufregendsten, einen Planeten, der Jupiter (dem größten Planeten unseres Sonnensystems) sehr ähnlich ist; er hat ungefähr die gleiche Masse und einen ähnlichen Orbit. Solche Planeten werden von Planetenjägern „Jupiter-ähnlich“ genannt und waren lange Zeit ein Ziel dieser Suche. Der Planet braucht sieben Jahre, um seinen Stern zu umkreisen, wohingegen Jupiter zwölf Jahre benötigt (bekannt als orbitale Periode). Der Radius seines Orbits ist ungefähr 3,7 AE, der von Jupiter 5,2 AE. (1 AE ist die Entfernung zwischen Erde und Sonne, ca. 150 Millionen Kilometer.) Das Entscheidende ist jedenfalls, dass er eine kreisförmige Umlaufbahn besitzt, keine elliptische. Das erinnert uns stark an unser Sonnensystem.

Das führende amerikanische Team hat einen viel größeren Planeten in einem elliptischen Orbit entdeckt, der in etwa die gleiche Entfernung zu einem anderen Stern wie Jupiter zur Sonne hat. Bedeutet diese Entdeckung, zusammen mit ihrem Jupiter-ähnlichen, dass die Plantensuche in eine neue Phase eingetreten ist?

Ja, wir kommen viel näher daran, Sonnensysteme wie unser eigenes zu sehen. Die ersten Planeten die wir entdeckt haben, waren solche mit kurzen Perioden, die eine Bahn in wenigen Tagen vollendeten. Sie waren am leichtesten zu erkennen, da sie die besten Signale liefern. Planeten, die für eine Umrundung mehrere Jahre brauchen, müssen einen kompletten Orbit lang verfolgt werden. Wir haben diesen von Beginn (vor fast einem Jahrzehnt) an beobachtet. Sie fordern auch eine höhere Sensibilität. Dieser neue Planet verursacht bei seinem Stern Bewegungen von lediglich 17 Metern in der Sekunde, verglichen mit den 59 Metern pro Sekunde unseres ersten Planeten, den wir 1995 entdeckten. Jetzt können wir Planeten mit langen Perioden sehen, wir können Systeme, von den wir schon wissen, dass sie einen Planeten enthalten, auf multiple Planeten prüfen, und auch nach Jupiter-ähnlichen Ausschau halten, die auf ein Sonnensystem wie das unsere hindeuten würden. Auf diese Weise erhalten wir ein vollständigeres Bild von der Vielfalt planetarer Systeme.

(Grafik: NASA)

Welche Zukunft hat die europäische Planetensuche vom Boden aus?

Die Zukunft ist großartig. Wir bauen mit dem European Southern Observatory (ESO) ein neues Instrument für europäische Astronomen. Dieses Instrument heißt HARPS und wird auf dem 3,6 Meter Teleskop in La Silla in Chile installiert werden. Verglichen mit dem, was wir heute machen, wird HARPS hundertmal effektiver sein und uns die Möglichkeit geben Empfindlichkeiten von ungefähr 20 – 30 Zentimetern pro Sekunde zu erreichen. Wir planen einen Labortest in einem Monat und haben für nächstes Jahr im Februar Zeit am Teleskop beantragt.

Wie wichtig sind die weltraumgestützten Forschungsmissionen der ESA?

Sie sind grundlegend. Für mich ist die Eddington-Mission wirklich der nächste Schritt, weil es der einzige Weg ist, erdähnliche Systeme aufzuspüren. Eddington wird die Transitmethode verwenden und den Helligkeitsabfall eines Sterns erkennen, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht, und wenn man genügend Präzision erhalten will, um den Transit einer erdgroßen Welt zu erkennen, muss man in den Weltraum gehen. Eddington wird zehn oder hundert Mal mehr Planeten aufspüren als wir es von der Erde aus können. Dann wird Gaia ein neues Fenster öffnen, weil es um die tausend Planeten entdecken soll. Das ist nach Eddington ein entscheidender Schritt, denn, betrachtet man die Geschichte der stellaren Astrophysik, beginnen Menschen immer erst dann zu verstehen was passiert, wenn sie einige tausend Beispiele himmlischer Objekte untersuchen können.

Schließlich wird die Darwin-Mission versuchen, Bilder von erdähnlichen Welten zu machen und deren Atmosphären auf Anzeichen von Leben untersuchen. Wie betrachten Sie die Erfolgsaussichten?

Darwin ist für mich ein phantastisches Projekt, weil hinter dieser gesamten Planetensuche die Frage steckt, ob es Leben auf anderen Welten gibt. Ich bin optimistisch. Warum sollte die Erde ein einzigartiges System mit Leben sein? Wenn wir versuchen, nach anderer Intelligenz Ausschau zu halten, dann glaube ich, dass sie selten sein dürfte; vielleicht gibt es nur eine Zivilisation pro Galaxis. Aber ich bin mir sicher, dass primitives Leben vorhanden sein muss. Darwin ist also sehr wahrscheinlich erfolgreich.