Das Röntgen-Weltraumteleskop der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde (NASA), vor gut einem Jahr gestartet, bleibt bei seiner wissenschaftlichen Mission auf Kurs. Seine bisher gesammelten Daten trugen nun bereits dazu bei, ein „altes“ astronomisches Rätsel der Lösung ein Stück näher zu bringen.

Ein Beitrag von Michael Clormann. Quelle: NASA, JPL, Max-Planck-Institut für Astrophysik, Raumcon.

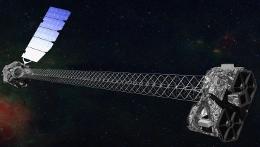

(Bild: NASA/JPL-Caltech)

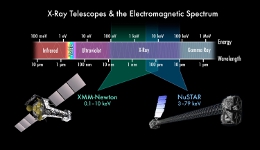

Das Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) ist ein gut zehn Meter langes Weltraumteleskop, das mit seinen wissenschaftlichen Instrumenten den Spektralbereich der energiereichen Röntgenstrahlung beobachtet. Seine ungewöhnliche Größe, bei einer Masse von nur rund 350 Kilogramm, wird bedingt durch den speziellen Aufbau: Nach dem Start war NuSTAR in der Lage, seine Brennweite durch das Ausfahren eines leichtgewichtigen Teleskop-Gestänges erheblich zur vergrößern. Diese Bauart liegt begründet in den Reflexionseigenschaften der Röntgenstrahlung, welche sich wegen ihrer großen Intensität nur unter sehr flachen Einfallwinkeln spiegeln lässt. Dies trifft für NuSTAR in noch stärkerem Maße zu als auf verwandte Teleskope, etwa XMM-Newton, da es mit relativ hohen Photonenenergien bis immerhin 80 keV arbeitet.

Besondere Aufgabe des Satelliten war in den letzten Monaten das Aufspüren und Messen von Röntgenemissionen, die von supermassiven Schwarzen Löchern ausgehen. Insgesamt zehn dieser unvorstellbar schweren Himmelskörper hat NuSTAR bisher im Details ins Visier genommen. Ihnen sollen Weitere in dreistelliger Anzahl folgen. Besonders massereiche, und für diese Mission interessante, Schwarze Löcher befinden sich im Zentrum vieler bekannter Galaxien. Durch Kombination mit den Beobachtungen von XMM-Newton und anderen Teleskopen im niederenergetischen Röntgenbereich, waren Forscher nun leichter als bisher in der Lage diese kosmischen Objekte ausfindig zu machen und ihre Eigenschaften einzuschätzen.

(Bild: NASA/JPL-Caltech)

Unter anderem konnte der sogenannte kosmische Röntgenhintergrund mit der besonders massereichen Spezies Schwarzer Löchern in Verbindung gebracht werden. Obwohl die diffuse Hintergrundstrahlung im Röntgenbereich bereits vor über einem halben Jahrhundert mit den damaligen astronomischen Mitteln auffindbar war, entwickelte sich erst in den letzten Jahrzehnten das Wissen über ihre Ursprünge weiter. NuSTARs Messungen deuten nun an: Neben bestimmten (Doppel-)Sternen, Neutronensternen und kosmischen Staubwolken kommen besonders auch supermassive Schwarze Löcher als Quellen der Emissionen in Frage. Klar schien bisher schon, dass die Strahlung offenbar hauptsächlich von galaktischen Kernregionen ausgeht und der diffuse Charakter ihrer Verteilung Folge der Überlagerung vieler Emissionsquellen ist.

(Bild: NASA/JPL-Caltech)

NuSTAR hat gegenwärtig schon gut ein Drittel seiner im Juni 2012 begonnenen, nominellen Dienstzeit im All absolviert. Erfahrungsgemäß sind jedoch erhebliche Verlängerungen des Betriebs, über die traditionell vorsichtig gesteckten Ziele für den minimalen Missionserfolg hinaus, möglich und auch wahrscheinlich. XMM-Newton etwa, mittlerweile seit fast 14 Jahren im Orbit und schon lange in sogenannter „extended mission“, wird womöglich noch bis ins kommende Jahrzehnt weiter betrieben werden können.

Das Nuclear Spectroscopic Telescope Array ist, nach dem Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS), der erst vor gut zwei Monaten gestartet wurde, der jüngste Spross des Small Explorer Programms (SMEX) der NASA. Es wurde ebenfalls mit dem Pegasus XL-Träger in einen niedrigen, äquatornahen Erdorbit von 550 Kilometer Höhe gebracht und ist damit bereits die elfte SMEX-Mission seit dem Erststart eines Forschungssatelliten 1992.

Diskutieren Sie mit: