Analysen der Rillensysteme, welche sich um den Äquator des Asteroiden (4) Vesta ziehen, lassen darauf schließen, dass Vesta nach der Entstehung komplett aufgeschmolzen ist und deshalb über einen differenzierten Schichtaufbau verfügt.

Ein Beitrag von Ralph-Mirko Richter. Quelle: EPSC 2012, JPL.

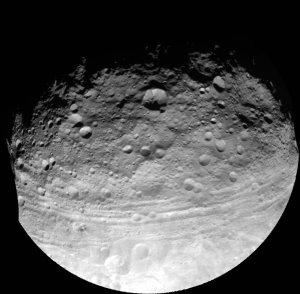

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

Mit einem Durchmesser von durchschnittlich 525 Kilometern und einer unregelmäßigen Form ist Vesta weder ein Zwergplanet, noch – streng betrachtet – ein Asteroid. Stattdessen wird Vesta von den Wissenschaftlern als ein „Protoplanet“ bezeichnet, eine Art „Vorplanet“, welcher vor etwa 4,5 Milliarden Jahren in einer frühen Phase seiner Entwicklung hin zu einem „vollwertigen“ Planeten stecken geblieben ist.

Während der letzten mehr als 13 Monate hat die Raumsonde DAWN diesen im Hauptasteroidengürtel unseres Sonnensystem befindlichen Himmelskörper umkreist und dabei mit der drei an Bord befindlichen Instrumenten wissenschaftliche Daten gesammelt. Obwohl die an der Mission beteiligten Wissenschaftler noch viele Jahre benötigen werden, um diesen Datenschatz vollständig auszuwerten, werden mittlerweile immer mehr Details über Vesta bekannt.

Besonders überraschend für die an der Mission beteiligten Wissenschaftler war dabei die Entdeckung von einem weit gespannten System aus Gräben und Furchen, welche – wie mit einem gigantischen Pflug gezogen – parallel zum Äquator verlaufen. Der größte dieser Gräben, Divalia Fossae, übertrifft mit einer Länge von 465 Kilometern, einer Breite von 22 Kilometern und einer Tiefe von bis zu 5 Kilometern in seiner Ausdehnung sogar noch das größte Grabensystem auf der Erde, den Grand Canyon in den USA.

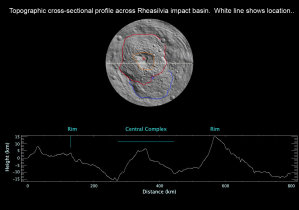

Schnell kamen die Planetenforscher zu dem Schluss, dass die Entstehung der Gräben durch ein oder mehrere Impaktereignisse ausgelöst wurden. Für die Entstehung dieser in ihrer Ausrichtung, Ausdehnung und Gestalt ungewöhnlichen Strukturen sind offensichtlich zwei gigantische, sich teilweise überlagernde Einschlagbecken verantwortlich, deren Zentren sich fast genau auf dem Südpol des Asteroiden befinden. Vermessungen der Oberfläche von Vesta ergaben, dass die Rillen parallel zu dem jüngeren dieser beiden Impaktbecken verlaufen. Dieses fast 500 Kilometer durchmessende Rheasilvia-Becken entstand vor etwa einer Milliarde Jahren und ist eine der jüngsten geologischen Formationen auf Vestas Oberfläche.

Allerdings weicht die Form der Gräben auf Vesta deutlich von dem ab, was Planetologen bisher von anderen kleinen Himmelskörpern wie dem Marsmond Phobos oder den Asteroiden Eros oder Lutetia kannten. Während die auf diesen nur wenige Kilometer durchmessenden Himmelskörpern vorhandenen Rillen eine V-Form aufweisen, sind die Gräben auf Vesta eher wie ein „U“ geformt. Ein relativ ebener Boden wird an beiden Seiten von deutlich erkennbaren und steil aufsteigenden Wänden begrenzt. Diese Komplexität in der Morphologie der Gräben und der Grad der Fragmentierung von Vestas Oberfläche ließ die Vermutung aufkommen, dass es sich bei diesen Strukturen um regelrechte Grabenbruch-Systeme handeln muss.

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

Dies jedoch wäre laut Debra L. Buczkowski von der Johns Hopkins University in Laurel/US-Bundesstaat Maryland und ihren Kollegen ein deutliches Indiz dafür, dass es sich bei Vesta tatsächlich um einen differenzierten Himmelskörper handelt, welcher – vergleichbar mit dem inneren Aufbau der terrestrischen Planeten – über einen Kern, einen Mantel und eine Kruste verfügt. Kurz nach seiner Entstehung vor etwa 4,55 Milliarden Jahren muss der Asteroid vollkommen geschmolzen gewesen sein. In den folgenden etwa 50 Millionen Jahren kühlte Vesta ab und die Gesteine trennten sich nach ihrer unterschiedlichen Dichte, wobei das schwerere Material nach innen wanderte und sich im Kern des Asteroiden ablagerte.

„Jede der einzelnen Schichten verfügt über eine andere Zusammensetzung und – daraus resultierend – über eine andere Dichte. Dies hatte zur Folge, dass jede Schicht anders auf die durch den Impakt verursachten Schockwellen reagierte, was schließlich zur Bildung der Gräben in der Äquatorregion führten“, so Debra L. Buczkowski.

Die DAWN-Mission wird vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der amerikanischen Weltraumbehörde NASA geleitet. Das JPL ist eine Abteilung des California Institute of Technology in Pasadena/Kalifornien. Die University of California in Los Angeles ist für den wissenschaftlichen Bereich der Mission verantwortlich. Das Kamerasystem an Bord der Raumsonde wurde unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau in Zusammenarbeit mit dem Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof und dem Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze in Braunschweig entwickelt und gebaut. Das Kameraprojekt wird finanziell von der Max-Planck-Gesellschaft, dem DLR und der NASA (JPL) unterstützt.

Die hier kurz angerissenen Resultate der DAWN-Mission wurden gestern auf dem European Planetary Science Congress 2012, einer gegenwärtig in Madrid stattfindenden Fachtagung der Planetenforscher, vorgestellt und werden in Kürze in der Fachzeitschrift „Geological Research Letters“ publiziert.

Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:

EPSC 2012: