In den neu ausgewerteten Aufnahmen der Raumsonde DAWN zeigen sich abwechslungsreiche geologische Formationen und einzigartige Landschaften, welche die Oberfläche des Asteroiden (4) Vesta bedecken.

Ein Beitrag von Ralph-Mirko Richter. Quelle: Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, JPL.

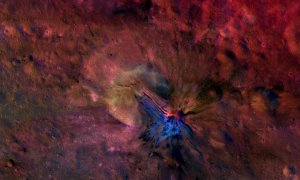

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

Die am 27. September 2007 gestartete Raumsonde DAWN schwenkte am 16. Juli 2011 in eine Umlaufbahn um den Asteroiden (4) Vesta ein und untersuchte diesen drittgrößten Himmelskörper im Bereich des Haupt-Asteroidengürtels unseres Sonnensystems anschließend bis zum September 2012 ausführlich mit den drei mitgeführten wissenschaftlichen Instrumenten. Neben dem im visuellen und infraroten Spektralbereich arbeitenden VIR-Spektrometer und dem Gamma- und Neutronenspektrometer GRAND kam dabei auch ein unter der Leitung von Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Katlenburg-Lindau entwickeltes und gebautes Kamerasystem, die aus zwei identischen Optiken bestehende Framing Camera, zum Einsatz.

Zwecks der eingehenden wissenschaftlichen Untersuchung von Vesta umrundete die Raumsonde ihr Ziel dabei in drei verschiedenen Höhen: Dem „Survey Orbit“ (rund 2.700 Kilometer Höhe), dem „High Altitude Mapping Orbit“ (kurz „HAMO“, 700 Kilometer Höhe) und schließlich dem „Low Altitude Mapping Orbit“ (kurz „LAMO“, 210 Kilometer Höhe). Jede dieser Orbithöhen war dabei für bestimmte wissenschaftliche Aktivitäten optimiert. Eines der Missionsziele bestand darin, die Oberfläche des Asteroiden umfassend und in hoher Auflösung abzubilden, wofür sich speziell der niedrigste dieser drei Orbits eignete.

In den folgenden Monaten waren die an der DAWN-Mission beteiligten Wissenschaftler damit beschäftigt, die gewonnenen Daten und Aufnahmen auszuwerten. Unter anderem konnte im Rahmen dieser Arbeiten auch eine Oberflächenkarte von Vesta erstellt werden (Raumfahrer.net berichtete). Mittlerweile wurden die Daten der Framing Camera von den Mitarbeitern des MPS einer erneuten Auswertung unterzogen. In den Aufnahmen der Asteroidenoberfläche zeigen sich dabei nicht nur geologische Strukturen, welche für das bloße Auge unsichtbar sind, in bisher unerreichter Detailschärfe, sondern auch Landschaften von beeindruckender Schönheit.

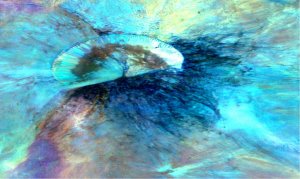

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

Vesta in einem neuen Licht

Mit dem menschlichen Auge betrachtet erscheint der Asteroid (4) Vesta auf den ersten Blick als ein eher unspektakuläres Objekt. Es handelt sich hierbei um einen unregelmäßig geformter Körper mit einem Durchmesser von etwa 573 × 557 × 446 Kilometern, dessen gräuliche Oberfläche von einer Vielzahl größerer und kleinerer Impaktkrater überzogen ist. Die neu ausgewerteten Aufnahmen zeigen den Asteroiden Vesta, der in einer frühen Phase der Planetenentwicklung verblieb und der deshalb von den Wissenschaftlern auch als Protoplanet bezeichnet wird, allerdings in einem etwas anderen Licht.

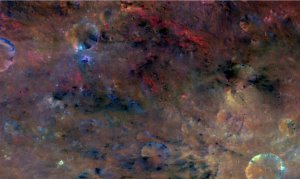

Die Mitarbeiter des MPS konnten Impaktschmelzen, durch Oberflächenerschütterungen teilweise verschüttete Krater und von Asteroiden eingetragenes, fremdes Material mit einer Auflösung von nur 60 Metern auf der Oberfläche sichtbar machen. Dies wurde möglich, weil Abbildungsfehler, welche typischerweise bei der numerischen Auswertung der Bilddaten auftreten, weitestgehend unterdrückt und bei der Datenbearbeitung am Computer „herausgerechnet“ werden konnten.

„Der Schlüssel zu diesen Bildern sind die sieben Farbfilter des Kamerasystems an Bord der Raumsonde“, so Dr. Andreas Nathues vom MPS, der wissenschaftliche Leiter des Kamerateams. Da verschiedene Mineralien das Licht bei verschiedenen Wellenlängen unterschiedlich stark reflektieren lassen sich mit Hilfe dieser Filter Strukturen entdecken, die ohne sie für das menschliche Auge verborgen bleiben würden. Zudem ist es den Mitarbeitern gelungen, die Eichung der Framing Camera so weit zu verfeinern, dass selbst feinste Helligkeitsveränderungen erfolgreich wiedergegeben werden können.

In den neuen, farbkodierten Aufnahmen der Oberfläche treten beeindruckende Formationen zu Tage, welche die geologische Vielfalt des Protoplaneten offenbaren. Aus geologischer Sicht, so Dr. Andreas Nathues, sei Vesta abwechslungsreicher als jeder andere bisher untersuchte Kleinplanet. Vor allem verblüffen die farbkodierten Bilder, in denen die verschiedenen Farben für unterschiedliche Materialien auf der Oberfläche des Protoplaneten stehen, jedoch durch ihre Ästhetik.

(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)

„Kein Künstler könnte so etwas malen. Das schafft nur die Natur“, so Dr. Martin Hoffmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kamerateams. Die hier gezeigten Aufnahmen zeigen einige der eindrucksvollsten „Sehenswürdigkeiten“ von Vesta.

Nach dem Abschluss der Untersuchungen bei Vesta im Jahr 2012 setzte die Raumsonde ihre Reise durch unser Sonnensystem fort. Ende März 2015 wird DAWN ihr zweites Reiseziel, den Zwergplaneten Ceres, erreichen und auch dieses größte und zugleich massereichste Objekt im Asteroiden-Hauptgürtel aus einem Orbit heraus über mehrere Monate hinweg erkunden. Gegenwärtig befindet sich DAWN in einer Entfernung von etwa 29 Millionen Kilometern zu Vesta und von rund 35 Millionen Kilometern zu Ceres. Die Entfernung zur Erde beträgt dagegen derzeit etwa 415 Millionen Kilometer.

Die DAWN-Mission wird vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA geleitet. Die University of California in Los Angeles ist für den wissenschaftlichen Betrieb der Mission verantwortlich. Das Kamerasystem an Bord der Raumsonde wurde unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau in Zusammenarbeit mit dem Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin-Adlershof und dem Institut für Datentechnik und Kommunikationsnetze in Braunschweig entwickelt und gebaut. Das Kameraprojekt wird finanziell von der Max-Planck-Gesellschaft, dem DLR und der NASA (JPL) unterstützt.

Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:

Verwandte Internetseite:

Technische Beschreibung der Framing Camera:

- MPS (engl.)