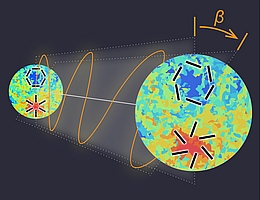

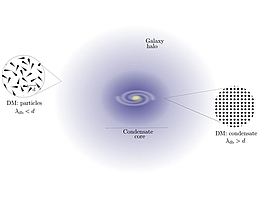

Dunkle Materie, leicht unscharf: Fuzzy Dark Matter

Einer der vielen Kandidaten für Dunkle Materie ist vor Kurzem wieder stärker in den Fokus der Wissenschaft gelangt, die so genannte ultra-leichte Dunkle Materie. Wissenschaftler am MPA haben nun in einem Überblick den aktuellen Status dieser Modelle und die Suche nach beobachtbaren Merkmalen vorgestellt, sowie eine neue Einteilung von ultra-leichter Dunkler Materie in drei verschiedene […]

Dunkle Materie, leicht unscharf: Fuzzy Dark Matter Weiterlesen »

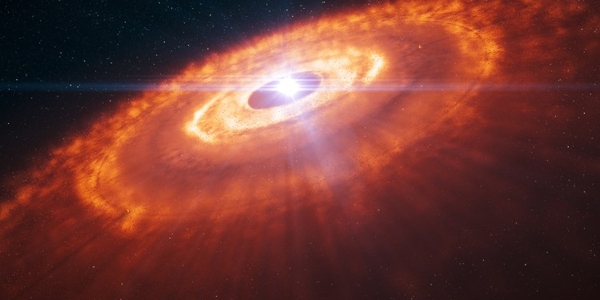

![Diese Falschfarbenaufnahme zeigt die Akkretionsfilamente um den Protostern [BHB2007] 1. Die großen Strukturen sind Ströme von molekularem Gas (CO), das die zirkumstellare Scheibe um den Protostern speist. Der Ausschnitt zeigt die Staubemission der Scheibe von der Seite gesehen. Die „Löcher" in der Staubkarte stellen einen enormen ringförmigen Hohlraum dar, der (von der Seite) in der Scheibenstruktur zu sehen ist. (Bild: MPE)](https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2020/11/23112020aMPE260.jpg)