Warum unser Trinkwasser mehrere Milliarden Jahre alt ist

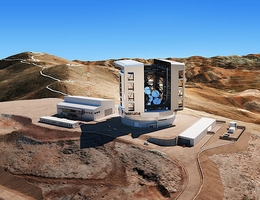

Ein neuer Übersichtsartikel beschreibt, wie Wasser aus interstellaren Wolken zu Planeten gelangt. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE). Quelle: Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE). 9. April 2021 – Die niederländische Astronomin Ewine van Dishoeck (Universität Leiden, Niederlande und MPE Garching) hat zusammen mit einem internationalen Team einen Übersichtsartikel verfasst, der den Weg des […]

Warum unser Trinkwasser mehrere Milliarden Jahre alt ist Weiterlesen »