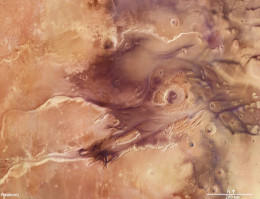

Mars Express: Ein Mosaik der Kasei Valles

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Aufnahmen der Raumsonde Mars Express zeigen die Kasei Valles auf dem Mars. Bei diesem etwa 2.500 Kilometer langen Talsystem handelt es sich um eines der größten Ausflusstalsysteme auf unserem Nachbarplaneten. Ein Beitrag von Ralph-Mirko Richter. Quelle: FU Berlin, ESA. Bereits seit dem Dezember 2003 befindet sich die von der europäischen Weltraumagentur […]