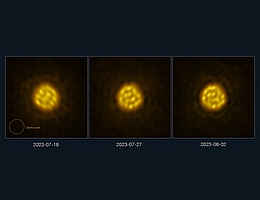

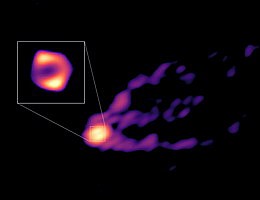

Astronom*innen zeichnen Blasen auf einer Sternoberfläche in bisher detailliertestem Video auf

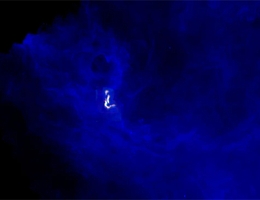

Zum ersten Mal haben Astronom*innen Bilder eines Sterns, der nicht die Sonne ist, in einer so hohen Auflösung aufgenommen, dass die Bewegung von brodelndem Gas auf seiner Oberfläche zu erkennen ist. Eine Pressemitteilung des ESO Science Outreach Network (ESON). Quelle: ESON 11. September 2024. 11. September 2024 – Die Bilder des Sterns R Doradus wurden […]