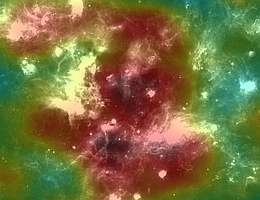

RCW 120: Stellare Rückkopplung

Sternwinde können die Bildung neuer Sterne befeuern. Eine Information der Universität Stuttgart, Deutsches SOFIA Institut. Quelle: Universität Stuttgart. Am Südhimmel, etwa 4.300 Lichtjahre von der Erde entfernt, liegt RCW 120, eine riesige leuchtende Wolke aus Gas und Staub um einen jungen massereichen Stern. Ein internationales Team, das von Forschern der Universität Köln und der West […]

![Falschfarbenbild von RCW 120 vom Spitzer Satelliten, wobei heißer Staub rot ist, warmes Gas grün und Sterne blau dargestellt sind. Die Konturen zeigen die [CII] Linie von ionisiertem Kohlenstoff, der mit SOFIA und upGREAT beobachtet wurde und eine schnelle Ausdehnung der Region in Richtung Erde (blaue Konturen) und von uns weg (rote Konturen) bestätigt. Der gelbe Stern gibt die Position des zentralen, massiven Sterns in RCW 120 an. (Bild: Luisi et al. 2021, Spitzer)](https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/rcw120hrLuisietal2021Spitzer26.jpg)