Pulsierende Sterne verteilen Grundbausteine für Leben

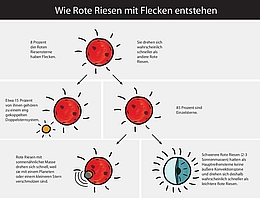

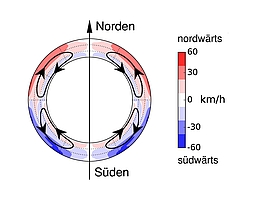

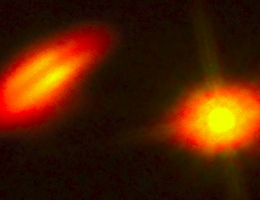

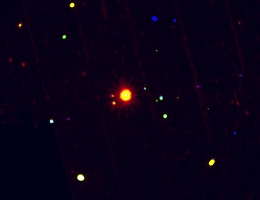

Carl Sagan sagte bekanntlich: „Wir sind aus Sternenstaub gemacht.“ Aber wie verteilen die Sterne ihre unverzichtbaren Zutaten für die Bildung von Leben wie etwa Kohlenstoff im Weltall? Das fliegende Observatorium SOFIA liefert einige Antworten auf diese Frage, indem es pulsierende Sterne beobachtet hat, die sich – ähnlich wie schlagende Herzen – regelmäßig ausdehnen und zusammenziehen […]

Pulsierende Sterne verteilen Grundbausteine für Leben Weiterlesen »