Nicht alle Theorien erklären das schwarze Loch M87*

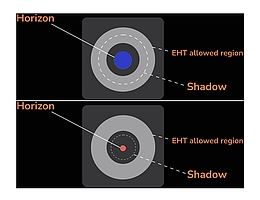

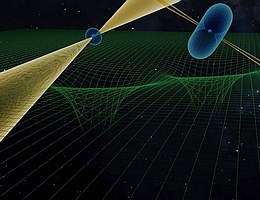

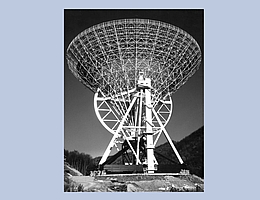

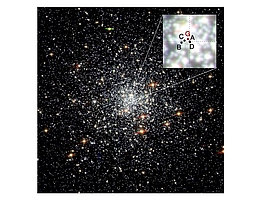

Theoretische Physiker der Goethe-Universität Frankfurt haben im Rahmen der Event-Horizon-Telescope-(EHT)-Kollaboration die Daten vom schwarzen Loch M87* ausgewertet und damit Albert Einsteins Relativitätstheorie überprüft. Eine Pressemitteilung der Goethe-Universität Frankfurt. Quelle: Goethe-Universität Frankfurt am Main. Frankfurt 20. Mai 2021 – Den Tests zufolge stimmt die Größe des Schattens von M87* sehr gut überein mit den Eigenschaften eines […]

Nicht alle Theorien erklären das schwarze Loch M87* Weiterlesen »