MPIfR: Der MeerKAT-Absorptionslinienatlas

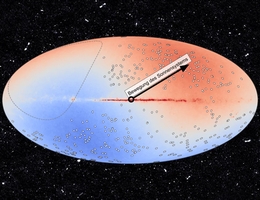

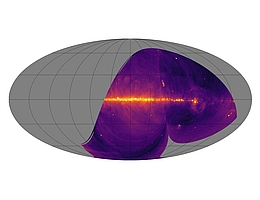

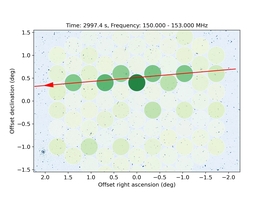

Mit MeerKAT-Daten hat ein internationales Team unter Beteilignug von MPIfR-Forschern den bisher größten Katalog von Radioquellen aus einer Himmelsdurchmusterung zusammengestellt. Eine Pressemeldung des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie, Bonn. Quelle: Max-Planck-Institut für Radioastronomie 3. September 2024. 3. September 2024 – Dank der Zusammenstellung im Katalog konnte man den kosmischen Radiodipol messen, einen kosmologischen Effekt, der durch die […]