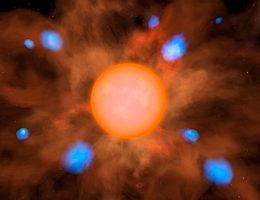

Schwarze Löcher geben Blasen, Ringen und intergalaktischen Rauch-Filamenten ihre Form

Ein internationales Team unter Beteiligung der Universität Hamburg hat zum ersten Mal die Entwicklung von heißem Gas beobachtet, das von einem aktiven Schwarzen Loch stammt. Diese Strukturen, die stark an Rauchfahnen von Vulkanausbrüchen erinnern, konnten in einem noch nie dagewesenen Detailreichtum und auf einer Zeitskala von hundert Millionen Jahren beobachtet werden. Eine Pressemitteilung der Universität […]

Schwarze Löcher geben Blasen, Ringen und intergalaktischen Rauch-Filamenten ihre Form Weiterlesen »

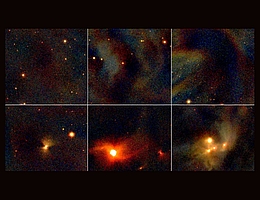

![[CII] 158 µm – Karte (schwarze Konturen) der Feuerwerksgalaxie überlagert auf optischem Mehrfarbenbild des LBT (Large Binocular Telescope). (Bild: [CII]-Karte: Bigiel et al. ApJ 903, 2020; LBT Bild: D. Paris, V. Testa, LBC Team, and D. Thompson, LBTO)](https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/CIILBToverlay26.jpg)