Materiestraße im All lässt Galaxienhaufen wachsen

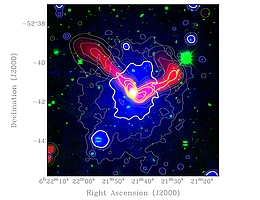

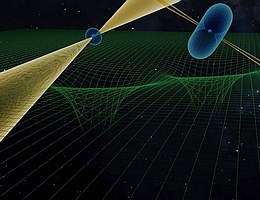

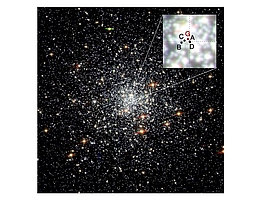

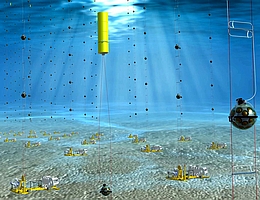

Studie unter Federführung der Universität Bonn liefert Bilder mit nie gesehenem Detailreichtum. Eine Pressemitteilung der Universität Bonn. Quelle: Universität Bonn. Vor einem halben Jahr meldeten Astronomen der Universität Bonn die Entdeckung eines extrem langen intergalaktischen Gasfadens mit dem Röntgenteleskop eROSITA. In einer neuen Studie haben sie sich nun auf eine interessante Struktur in dem Faden […]

Materiestraße im All lässt Galaxienhaufen wachsen Weiterlesen »

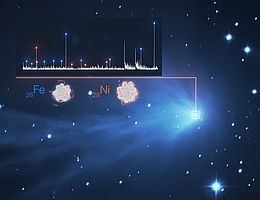

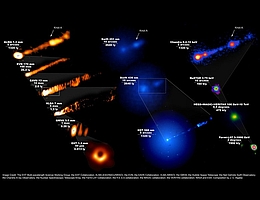

![Falschfarbenbild von RCW 120 vom Spitzer Satelliten, wobei heißer Staub rot ist, warmes Gas grün und Sterne blau dargestellt sind. Die Konturen zeigen die [CII] Linie von ionisiertem Kohlenstoff, der mit SOFIA und upGREAT beobachtet wurde und eine schnelle Ausdehnung der Region in Richtung Erde (blaue Konturen) und von uns weg (rote Konturen) bestätigt. Der gelbe Stern gibt die Position des zentralen, massiven Sterns in RCW 120 an. (Bild: Luisi et al. 2021, Spitzer)](https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/rcw120hrLuisietal2021Spitzer26.jpg)