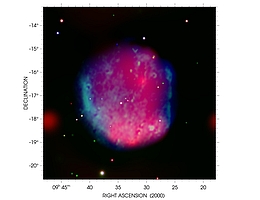

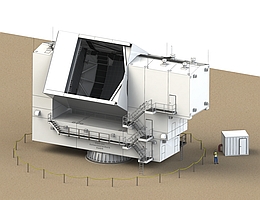

MUSE entdeckt Filamente des kosmischen Netzwerks

Einem internationalen Team von Astronominnen und Astronomen unter Mitwirkung des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) gelang zum ersten Mal die direkte Kartierung kosmischer Filamente im jungen Universum, weniger als zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall. Die Beobachtungen zeigen sehr leuchtschwache Galaxien, und geben Hinweise auf deren Vorfahren. Eine Pressemitteilung des AIP. Quelle: Leibniz-Institut für Astrophysik […]

MUSE entdeckt Filamente des kosmischen Netzwerks Weiterlesen »