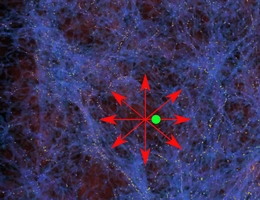

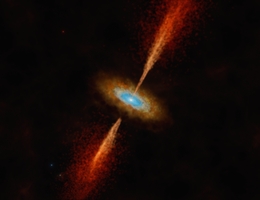

Direkter Draht von Siegen in die argentinische Pampa

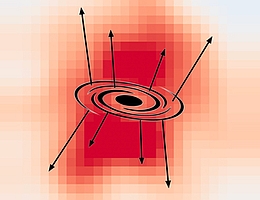

Physiker*innen der Universität Siegen können jetzt von Siegen aus die Detektoren des Pierre-Auger-Observatoriums in Argentinien steuern und überwachen. Bei dem Observatorium handelt es sich um das weltweit größte Experiment zur Messung kosmischer Strahlung. Eine Pressemitteilung der Universität Siegen. Quelle: Universität Siegen 13. Dezember 2023. 13. Dezember 2023 – Um sieben Uhr morgens haben Dr. Eleonora […]

Direkter Draht von Siegen in die argentinische Pampa Weiterlesen »