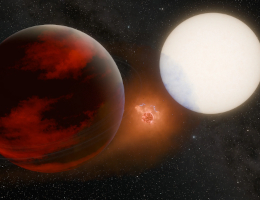

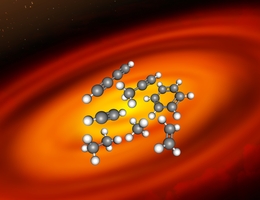

Beherbergt ein ferner Planet einen vulkanischen Mond ähnlich Jupiters Io?

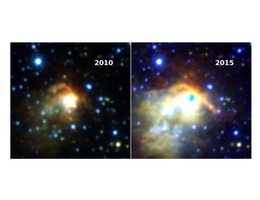

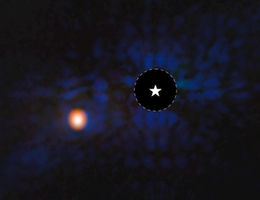

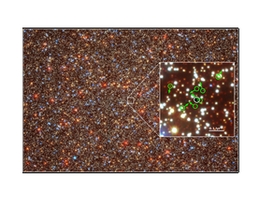

Die Existenz eines Mondes außerhalb unseres Sonnensystems wurde noch nie bestätigt, aber eine neue Studie unter Leitung der NASA könnte indirekte Beweise dafür liefern. Eine Pressemitteilung der NASA. Quelle: NASA, 10. Oktober 2024. Pasadena, 10. Oktober 2024 – Neue Forschungsergebnisse des Jet Propulsion Laboratory der NASA zeigen mögliche Anzeichen für einen felsigen, vulkanischen Mond, der […]

Beherbergt ein ferner Planet einen vulkanischen Mond ähnlich Jupiters Io? Weiterlesen »