Themis: ArianeGroup unterzeichnet Vertrag mit ESA

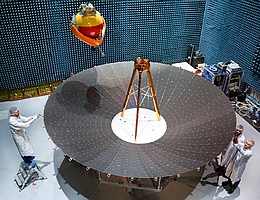

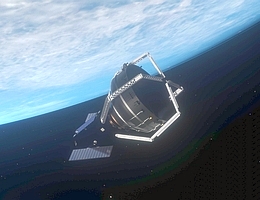

ArianeGroup unterzeichnet Vertrag mit ESA über Entwicklung des Themis Demonstrators, einer wiederverwendbaren Trägerraketenstufe. Eine Pressemitteilung der ArianeGroup. Quelle: ArianeGroup. Paris – Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat der ArianeGroup den Auftrag für die erste Phase der Entwicklung des Themis Demonstrators – einer wiederverwendbaren Trägerraketenstufe – erteilt. Der Vertrag mit einem Volumen von 33 Millionen Euro wurde […]

Themis: ArianeGroup unterzeichnet Vertrag mit ESA Weiterlesen »