Uni Wien: Quantenverschränkung misst Erdrotation

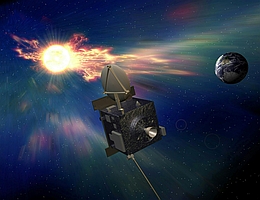

Quantenverschränkte Photonen reagieren auf den Spin der Erde. Eine Pressemitteilung der Universität Wien. Quelle: Universität Wien 14. Juni 2024. 14. Juni 2024 – Ein Forschungsteam unter der Leitung von Philip Walther an der Universität Wien hat in einem bahnbrechenden Experiment die Auswirkungen der Erdrotation auf quantenverschränkte Photonen gemessen. Die Arbeit, die soeben in Science Advances […]

Uni Wien: Quantenverschränkung misst Erdrotation Weiterlesen »