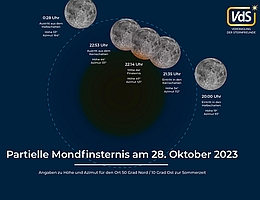

Bundesweiter Astronomietag zur partiellen Mondfinsternis am 28. Oktober 2023

Der von der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) ins Leben gerufene Astronomietag bietet am Samstag, dem 28. Oktober 2023 Anlass und Gelegenheit für alle Interessierten, sich an astronomischen Einrichtungen in Deutschland, Italien und der Schweiz über astronomische Themen zu informieren und einen Blick ins All zu werfen. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA). Quelle: Max-Planck-Institut […]

Bundesweiter Astronomietag zur partiellen Mondfinsternis am 28. Oktober 2023 Weiterlesen »