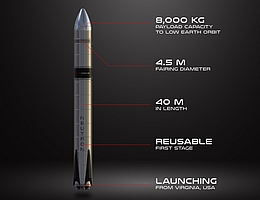

Starlink: Neue Satelliten, Testphase in Deutschland

Bei dem mittlerweile 21. Start für die Starlink-Satellitenkonstellation des amerikanischen Unternehmen SpaceX transportierte am 11. März 2021 eine Falcon 9 um 09:13 Uhr deutscher Zeit erfolgreich ihre Nutzlast ins All. Ferner kündigte SpaceX an, dass in Teilen Westdeutschlands diese Woche die öffentlichen Beta-Tests für Starlink beginnen sollen. Ein Beitrag von Patrick Schemel. Quelle: SpaceX, Starlink. […]

Starlink: Neue Satelliten, Testphase in Deutschland Weiterlesen »