AstroGeo Podcast: Ein neuer Stern – die bevorstehende Nova

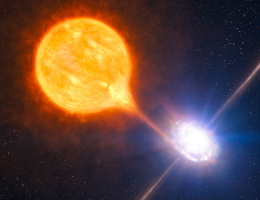

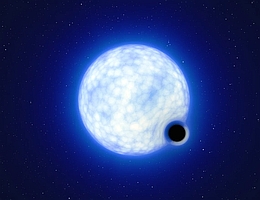

Ein neuer Stern am Himmel, dieses Phänomen interessiert die Menschen seit Jahrhunderten. Sie tauchen ganz plötzlich auf, leuchten über Stunden gut sichtbar für das Auge, bevor sie wieder verblassen. Bis heute sind viele Fragen um die Stellae Novae offen. Im Februar 1946 verpasst der Amateurastronom Leslie Peltier die Gelegenheit seines Lebens: Im Sternbild Nördliche Krone […]

AstroGeo Podcast: Ein neuer Stern – die bevorstehende Nova Weiterlesen »