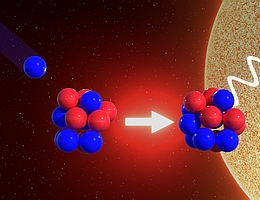

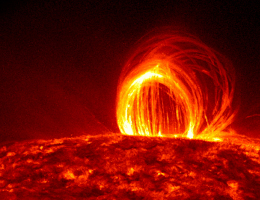

Sonne: Neue Messung zeigt langsameren Einbrennprozess des Wasserstoffbrennens

Untertageblick ins Sonnenfeuer – Pressemitteilung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf. Quelle: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 11. Oktober 2023. 11. Oktober 2023 – Die nukleare Astrophysik untersucht die Entstehung der Elemente im Universum seit Anbeginn der Zeit. Ihre Modelle verwenden Parameter, die die Forschenden aus Messdaten gewinnen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Kernreaktionen, die im Inneren der Sterne ablaufen. Ein […]

Sonne: Neue Messung zeigt langsameren Einbrennprozess des Wasserstoffbrennens Weiterlesen »