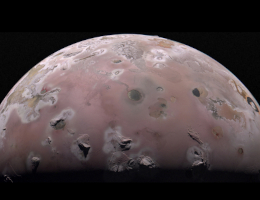

NASA-Mission Juno entdeckt den Kern der vulkanischen Wut des Jupitermonds

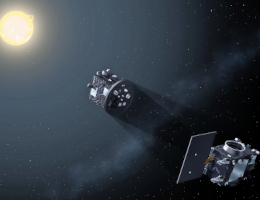

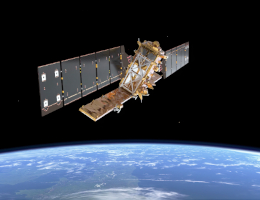

Eine neue Studie zeigt auf, warum und wie Io der vulkanischste Körper im Sonnensystem wurde. Eine Pressemitteilung der NASA. Quelle: NASA, JPL, SWRI, 12. Dezember 2024. 12. Dezember 2024 – Wissenschaftler der NASA-Mission Juno am Jupiter haben entdeckt, dass die Vulkane auf dem Jupitermond Io wahrscheinlich jeweils von einer eigenen Kammer mit heißem Magma gespeist […]

NASA-Mission Juno entdeckt den Kern der vulkanischen Wut des Jupitermonds Weiterlesen »