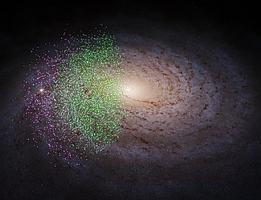

JWST blickt in das Herz einer Starburst-Galaxie

Ein Forschungsteam, darunter Leindert Boogaard und Fabian Walter vom MPIA, nutzte die hohe Infrarotempfindlichkeit des Weltraumteleskops James Webb (JWST), um die Umgebung intensiver Sternentstehung im Zentrum der Starburst-Galaxie M 82 zu untersuchen. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA). Quelle: Max-Planck-Institut für Astronomie 3. April 2024. 3. April 2024 – Mithilfe großer organischer Moleküle kartierten […]

JWST blickt in das Herz einer Starburst-Galaxie Weiterlesen »