Simulation ganz seltener Stöße von Neutrinos

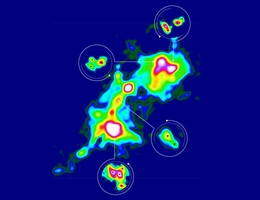

Gießener Physikerteam berechnet Reaktionen im künftigen internationalen Neutrino-Experiment DUNE. Eine Pressemitteilung der Justus-Liebig-Universität Gießen. Quelle: Justus-Liebig-Universität Gießen 11. April 2024. 11. April 2024 – Die Erde wird fortlaufend von Neutrinos – sehr leichten Teilchen, die im Kosmos, in der Sonne, aber auch in unserer Atmosphäre erzeugt werden – bombardiert. Allein von der Sonne kommen 70 […]