Wie der NASA-„Lunar Trailblazer“ die eisigen Geheimnisse des Mondes entschlüsseln könnte

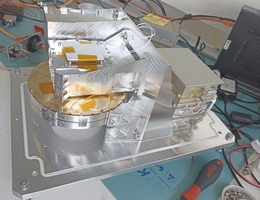

Auf dem Mond gibt es Wasser, aber die Wissenschaftler haben nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo es sich befindet und in welcher Form es vorliegt. Eine bahnbrechende NASA-Mission wird einige Antworten liefern. Eine Pressemitteilung der NASA. Quelle: NASA, JPL, 29. Oktober 2024. Pasadena, 29. Oktober 2024 – Wenn die NASA-Sonde Lunar Trailblazer im nächsten Jahr […]