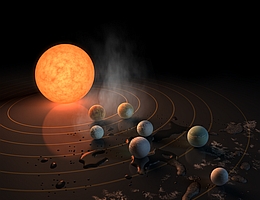

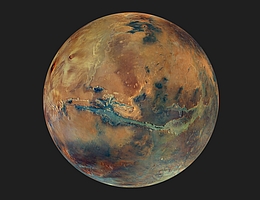

MPIA: Hat der Gesteins-Exoplanet TRAPPIST-1 c eine Atmosphäre?

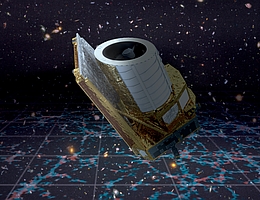

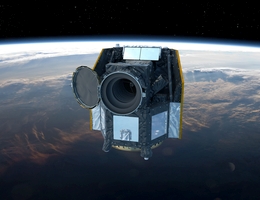

JWST-Beobachtungen belegen, dass TRAPPIST-1 c keine zweite Venus ist. Eine Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Quelle: Max-Planck-Institut für Astronomie 19. Juni 2023. 19. Juni 2023 – Eine vom MPIA geleitete Forschungsgruppe suchte mit dem James-Webb-Weltraumteleskop nach einer Atmosphäre des Gesteinsplaneten TRAPPIST-1 c. Obwohl der Planet fast die gleiche Größe und Einstrahlung wie die Venus hat, […]

MPIA: Hat der Gesteins-Exoplanet TRAPPIST-1 c eine Atmosphäre? Weiterlesen »