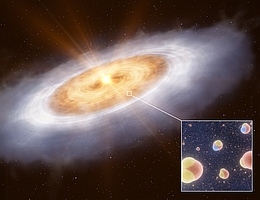

Astronom*innen finden das fehlende Bindeglied für Wasser im Sonnensystem

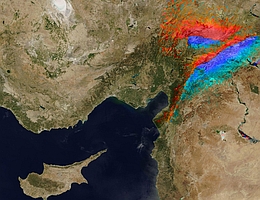

Astronom*innen haben mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) gasförmiges Wasser in der planetenbildenden Scheibe um den Stern V883 Orionis entdeckt. Eine Pressemitteilung des ESO Science Outreach Network (ESON). Quelle: ESON 8. März 2023. Das Wasser trägt eine chemische Signatur, die die Reise des Wassers von sternbildenden Gaswolken zu Planeten erklärt und die Idee unterstützt, […]

Astronom*innen finden das fehlende Bindeglied für Wasser im Sonnensystem Weiterlesen »