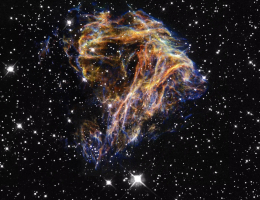

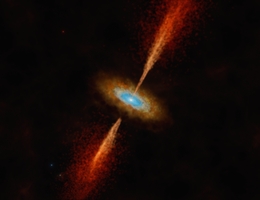

Feuerwerk in der Großen Magellanschen Wolke

Hubble hat das Bild einer Sternenexplosion aufgenommen. Eine Pressemitteilung der NASA. Quellen: NASA, STScI/AURA 29. Dezember 2023 – Das Hubble-Weltraumteleskop nahm dieses Bild einer Sternexplosion am 7. Juli 2003 auf, die in der nahe gelegenen Großen Magellanschen Wolke Trümmerteile auswarf. Seit seinem Start im Jahr 1990 hat Hubble unser Verständnis des Universums grundlegend verändert. Mit […]