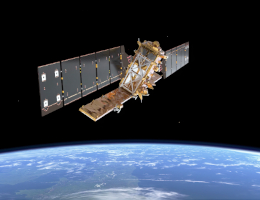

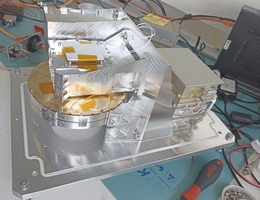

Beyond Gravity stattet Europas neue Wettersatelliten mit fortschrittlichen Technologien aus – vom Radiookkultationsinstrument bis hin zu Raketensystemen.

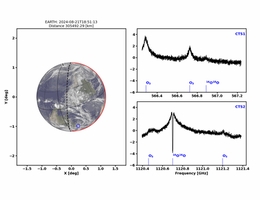

Der erste von insgesamt sechs neuen europäischen Wettersatelliten namens MetOp-Second Generation soll Mitte August gestartet werden. Beyond Gravity stattet alle sechs Satelliten mit seinem weltweit führenden Radiookkultationsinstrument aus, das wichtige Daten für Wettervorhersagen liefert. Eine Pressemitteilung von Beyond Gravity. Quelle: Beyond Gravity, 6. August 2025 Zürich, 6. August 2025 – Mitte August wird der erste […]