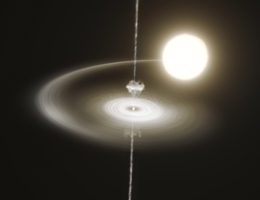

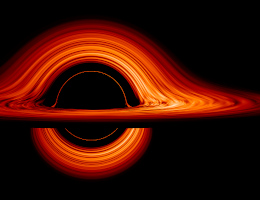

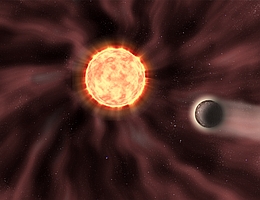

Stellarer Jungbrunnen mit turbulenter Entstehungsgeschichte im Zentrum unserer Galaxie

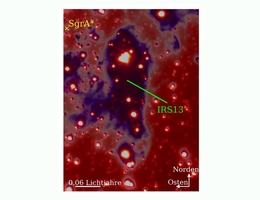

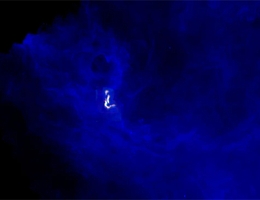

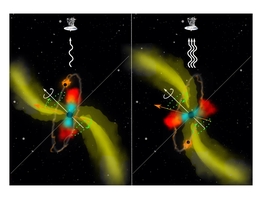

Unerwartet große Anzahl junger Sterne in der direkten Umgebung zu supermassivem Schwarzen Loch identifiziert und Wassereis im Zentrum der Galaxie nachgewiesen / Veröffentlichung in „The Astrophysical Journal“. Eine Presseinformation der Universität zu Köln. Quelle: Universität zu Köln 10. Oktober 2023. 10. Oktober 2023 – Ein internationales Team um Dr. Florian Peißker vom Institut für Astrophysik […]

Stellarer Jungbrunnen mit turbulenter Entstehungsgeschichte im Zentrum unserer Galaxie Weiterlesen »