ESO: Neuer Zusammenhang zwischen Wasser und Planetenbildung entdeckt

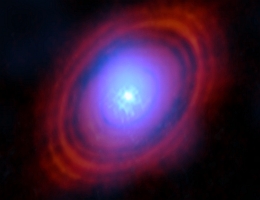

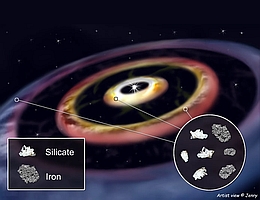

Forschende haben Wasserdampf in der Scheibe um einen jungen Stern gefunden, genau dort, wo sich möglicherweise Planeten bilden. Wasser ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens auf der Erde und spielt vermutlich auch eine wichtige Rolle bei der Planetenentstehung. Eine Pressemitteilung des ESO Science Outreach Network (ESON). Quelle: ESON 29. Februar 2024. 29. Februar 2024 – […]

ESO: Neuer Zusammenhang zwischen Wasser und Planetenbildung entdeckt Weiterlesen »